Indubbiamente, quello che ci appare nel racconto è un Gesù umano, compassionevole e misericordioso verso...

Bacino del Piave, ora scopriamo: ci manca l'acqua

Giungiamo impreparati alle direttive europee sul Deflusso ecologico relative al fiume. L'anno prossimo la portata deve passare da 10 a 30 metri cubi al secondo. Togliendo risorse ad altri corsi d'acqua e ad attività

Troppa o troppo poca l’acqua nel fiume Piave, da alcuni decenni non va mai bene. D’estate si parla di grande secca, con moria di pesci e desertificazione delle rive, da autunno in poi la paura è quella che si ripeta l’alluvione del 1966. Passano gli anni e questo fiume, l’aorta del Veneto, che garantisce acqua da Belluno fino a Venezia e con essa energia elettrica e campi fertili, oltre a zone faunistiche e ittiche straordinarie, ma perennemente minacciate, non trova il giusto equilibrio.

Nel 589 il Piave cambiò addirittura, dopo una terribile esondazione, il suo corso; un’altra alluvione, nel 1533, scaricò il Piave nel letto del Sile. La Repubblica di Venezia riuscì a dominare questo fiume con poderosi argini e tagli che deviavano le foci. Oggi, però, alle improvvise piene si aggiungono temibili secche, conseguenza del riscaldamento globale.

Dieci anni fa la direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque – Dqa) ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale, per prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Da allora si parla di Deflusso ecologico, che dovrebbe garantire la “vita” del fiume, evitando desertificazione e l’asfissia delle zone naturalistiche.

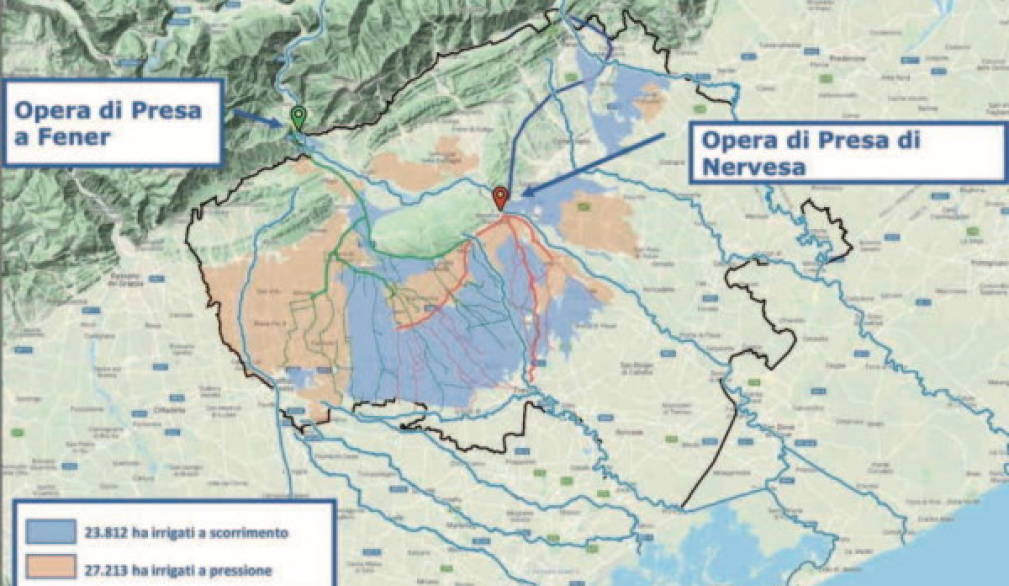

Il 2021 è stato indicato dall’Autorità di distretto delle Alpi orientali, come l’anno in cui questa direttiva deve essere applicata, prevedendo, come misura cardine, il deflusso minimo di 30 metri cubi al secondo per il Piave, alle prese di Nervesa e Fener. Per farci un’idea, oggi Fener e Nervesa scendono fino 10 metri cubi al secondo, garantendo solo il minimo deflusso vitale. A questo appuntamento si arriva impreparati. Se si dovesse applicare la direttiva da un giorno all’altro, riducendo le derivazioni per l’irrigazione e l’elettricità, l’impatto sarebbe devastante sotto il profilo economico, ambientale e paesaggistico su un territorio molto ampio.

Lo dice il Consorzio di bonifica Piave, in prima linea nell’affrontare questo tema. Lo considera una vera e propria emergenza, ricorda che le reti idriche derivate dal Piave alimentano 49 impianti idroelettrici, che producono ogni anno 135 milioni di chilowattora; le stesse reti irrigano, con le prese di Fener e Nervesa, 60mila ettari di terreni agricoli, 27mila irrigati a pressione e 23 mila a scorrimento. Questi servizi sono garantiti grazie al “minimo deflusso vitale” stabilito in accordo con la Regione Veneto e l’Autorità di distretto delle Alpi orientali nel 2004, pari a 10,2 mc al secondo a Nervesa e 11,9 mc al secondo in inverno e 6,3 in estate a Fener.

Ora cambiare questo parametro con il nuovo Piano di gestione delle acque del Distretto delle Alpi orientali, sulla base degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva acque 2000/60/CE, potrebbe portare a cali di portata notevoli, come è stato verificato durante la prima decade di marzo del 2018, quando sono state sospese per sette giorni le derivazioni da Fener e da Nervesa. Le rilevazioni sul Botteniga mostrarono una portata ridotta dal 9,9 metri cubi al secondo a 3,3 con una riduzione del 66 per cento. In altre zone la diminuzione è stata del 16, del 17 e anche del 29 per cento in un punto del Sile.

Si dimentica spesso che il Sile per il 30 per cento si alimenta dal Piave, il Botteniga per il 70 per cento. L’impatto di queste prove di “asciutta” ha prosciugato le fosse di Castelfranco come pure il Ramo del Cagnan a Treviso. Se si riduce in maniera consistente il Sile, la possibilità di diluizione dei reflui fognari di Treviso è compromessa, dal momento che solo il 30 per cento della città è servita da condotte fognarie autonome.

Oltre alla riduzione della portata disponibile, il Deflusso ecologico, secondo le stime del Consorzio di bonifica Piave, diminuirà la portata accumulata dai laghi alpini, genererà una perdita di produzione agricola, di produzione elettrica, ma anche, e questo potrebbe sembrare inatteso, un decadimento dei servizi ecosistemici. Non si potrà più fruire turisticamente dei laghi alpini, diminuiranno le possibilità ricreative offerte dal territorio, proprio per mancanza d’acqua nei canali. Dal punto di vista economico si stimano quasi 22 milioni di euro di perdite, più della metà a carico dell’agricoltura, il resto nel settore turistico ricreativo, estetico paesaggistico.

Ulteriori approfondimenti e interviste nel numero di Vita del Popolo in uscita questa settimana