Indubbiamente, quello che ci appare nel racconto è un Gesù umano, compassionevole e misericordioso verso...

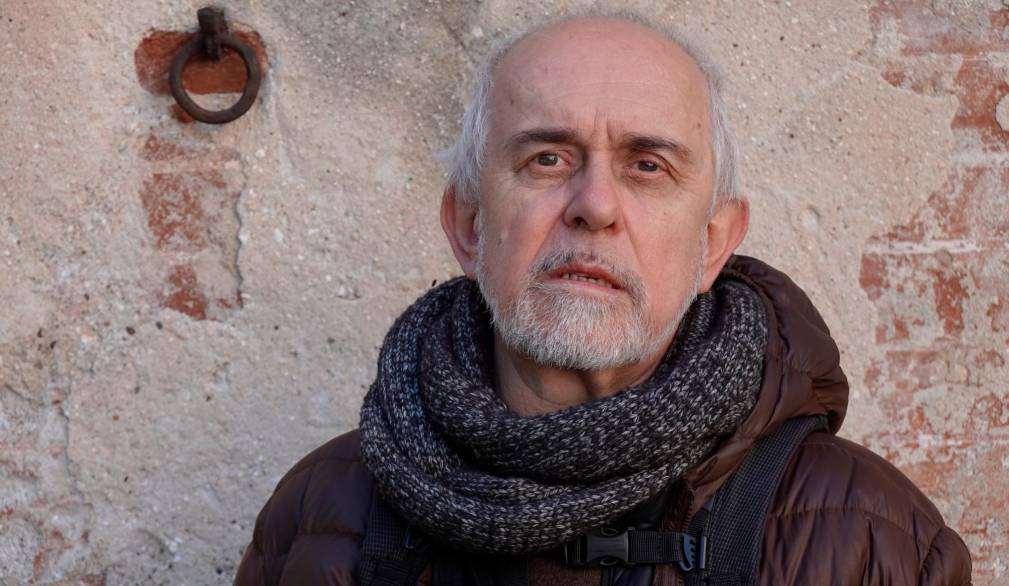

“Libertà di parola. Archetipi della democrazia” con il prof. Camerotto

Eccezionalmente di martedì l’appuntamento settimanale con i “Giovedì della cultura”, a Ca’ dei Carraresi a Treviso

Martedì 12 marzo, alle ore 18, l’ospite sarà il prof. Alberto Camerotto, docente di Lingua e Letteratura Greca presso l’Università Ca’ Foscari, che parlerà di: Libertà di parola. Archetipi della democrazia.

Il tema - Parrhesia è dire tutto ciò che si pensa. Parrhesia è dire tutto davanti a tutti. Ogni frase ha un peso, un significato. Stanno dentro alla parola e alle sue due componenti greche, pan e rhesis. Elementi semplici per una idea impegnativa, importante, difficile. Anche pericolosa, come sappiamo dalla vita quotidiana del nostro mondo.

Parrhesia è la stessa cosa che dire libertà, dell'uomo, del cittadino, perché non c'è eleutheria senza parrhesia. Il senso della libertà nasce proprio da questo. Si comincia a esistere solo quando risuonano le nostre prime parole libere, parole pubbliche davanti a tutto il mondo.

La democrazia ha qualche significato proprio per la libertà di parola, fin dall'inizio, fin dai primi esperimenti più antichi. Perché neanche la democrazia può esistere, se non c'è la libertà di tutti di esprimere la propria opinione. Non facile, con molti problemi. Ma con qualche valore fondamentale. Non è perché qualcuno deve prevalere su un altro, ma perché il pensiero, anzi i tanti pensieri di tutti sono un contributo per il bene comune.

Parrhesia significa, allora, anche uguaglianza, ovvero isonomia. O ancora, forse su un piano più ampio, perfino universale, isotimia. Tutti siamo uguali di fronte alla parola pubblica, che non a caso in principio si chiamava isegoria. Un bel diritto per sentirci tutti aristoi alla stessa maniera.

Ma diciamolo subito. Noi crediamo che la parrhesia sia un diritto. Antico, profondo, sta dentro di noi. Va bene. È la nostra sicurezza. Ma soprattutto la parrhesia è un dovere. Non un obbligo, ma, sicuramente meglio, un istinto civile, profondo, originario, un imperativo etico. Quando parliamo in pubblico parliamo per tutti. Per vivere insieme ognuno deve fare la sua parte. Prima di tutto con i pensieri e con le parole.

Le tracce più antiche e importanti della nostra libertà di parola le troviamo già in Omero, tra le azioni e i discorsi in assemblea degli eroi, nello scontro di Achille e di Agamennone, tre secoli prima dell'invenzione della parola parrhesia. In fin dei conti, l'argomento di canto dell'Iliade, il grande poema della guerra di Troia, non è altro che questo. È la contesa degli eroi nell'assemblea dell'esercito acheo. La parola di Achille, la parola di Calcante, il potere e il sopruso di Agamennone. È un tema che piace, il confronto delle parole è qualcosa di spettacolare, che appassiona il pubblico, l'uditorio dei canti orali. È un problema di libertà di parola, di volontà e identità degli eroi, di potere e responsabilità collettiva. Una questione di interesse comune, di valutazione dei problemi, di pluralità delle interpretazioni e delle proposte. C'è anche l'errore storico di Tersite, l'eroe che sbaglia le parole, un'occasione perduta per sempre, una questione di kairos, una responsabilità che ci fa pensare. La parrhesia è sempre impegnativa, non è mai una cosa facile.

Alberto Camerotto insegna Lingua e letteratura greca presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia. Si interessa principalmente di epica greca arcaica e delle strategie della narrazione del mito, ma anche di parodia, di commedia e di satira antica. È l’ideatore, con Filippomaria Pontani, del progetto Classici Contro che porta la voce dei classici antichi nei teatri d'Italia, in particolare al Teatro Olimpico di Vicenza (2014 Nuda Veritas, 2015 Teatri di guerra, 2016 Xenia, 2017 Utopia Europa, 2018 Dike, 2019 Anthropos, 2020 Oikos). È il responsabile del Laboratorio di Letteratura Greca dei giovani di Aletheia Ca' Foscari. È presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia. Dirige con F. Pontani la collana 'Classici Contro' di Mimesis Edizioni. Collabora con progetti e gruppi di ricerca in Italia e all'estero tra Amsterdam, Barcellona, Rouen, Atene, Oxford, Santa Fè.

Interviene occasionalmente sulle pagine culturali dei quotidiani. Ha ideato e diretto per il Gruppo GEDI il progetto Verità di Stampa. Nascono dai lavori delle lezioni il Seminario Utopico e il Seminario Epico (in collaborazione con l'Università di Salerno e l'Università di Siena). Ha ideato il progetto Effetto Satira per una discussione scientifica attorno alle nuove ricerche su Luciano di Samosata e sulla satira antica. Per gli studenti di Beni Culturali ha realizzato l'esperimento di Eikones [Akademaikai] per una azione corale in difesa della natura, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico a partire dai pensieri antichi. Ha ideato e coordinato il progetto Oikos Poeti per il futuro, che raccoglie da tutto il mondo centocinquanta poeti in due volumi e apre la discussione in una serie di azioni tra la rete e l'Olimpico sul significato civile della parola poetica nel nostro tempo – naturalmente con il pensiero di Omero.